Vitalik:

我想补充的一个主要观点是,目前主要的市场大多不支付利息,这使得它们在对冲方面非常不吸引人,因为参与其中意味着你要放弃美元4%的保证年收益率。

我预计一旦这一问题得到解决,成交量增加,会出现很多对冲的使用场景。

Vitalik在farcaster中的要点总结(围绕“预测市场”的讨论)

- Vitalik 的核心观点

- 目前多数预测市场不付利息,参与者为此放弃美元无风险年化约4%收益,导致对“对冲”用途不友好。

- 预期一旦“带利息的保证金/票据”问题被解决,天然对冲需求会被释放,成交量会上升,市场会更健康。

- 最可持续的非专家交易是“对冲”:可通过与世界事件的相关性做统计性方差对冲(如在 Polymarket 做对冲)。

- “预测市场不是坏东西,而是早期市场”的论点

- 总结句:预测市场不是坏掉的赌场,而是早期的金融市场,会自然演化出对冲者,释放巨大对冲需求,并对社会净正面;把它判死刑等同于95年说互联网没用。

- 认为增长与演化会带来结构性改善(更多“天然对冲者”而非只靠投机)。

- 关于“带收益的保证金/原生收益”探索

- 有人提到在 Blast 网络上曾有带原生收益的预测市场,但已关闭;团队曾讨论“收益+PM”的原语,期待后续实现。

- 也有人从实践出发:将抵押品从 ETH 换到 USDC,风险仍然偏高,显示设计仍需权衡。

- 市场伦理与边界

- 对 Vitalik 立场的澄清:他支持把预测市场作为聚合群体智慧、对抗错误信息的“认识论工具”;担忧集中在刺杀、战争等不道德市场的边界,而非机制本身。

- 体育社交市场(算法做市、价格发现)被视为其倡导方向的正面例子。

- 预测市场 vs 意见市场(Ponder 的自述与回应)

- 区分:

- 预测市场:以客观可验证结果为准,奖励“真准度”。

- 意见/美人竞赛式市场:奖励预测“大多数人的选择”,关注人气与共识而非真值。

- Ponder 的机制与风控:

- 隐藏投票至临近结束以减少锚定/跟风。

- 反串谋算法与监测,社区策展与中立提问模板,评论与跟进验证,低门槛钱包与激励以扩大参与面。

- 限制与改进方向:

- 多数观点可能误导,工具可降低但不能根除。

- 去中心化身份与更强声誉体系有助于防女巫与提升诚实度。

- 若需客观可验预测,应用专用预测市场或预言机机制。

- 提高问题质量的建议:时间边界、表述中立、标注是情绪还是可验证、鼓励证据、广泛分发。

- 区分:

- 沉没成本/“傻钱”争议

- 观点:“预测市场需要持续的‘傻钱’供给”。担心规模增长并不能解决供需结构问题,非专家在高度专业化赛道胜率会更差,只有政治等人人自以为懂的领域能提供“参与感”。

- 反驳/补充:Vitalik 认为“对冲”是更健康、更可持续的非专家参与方式,不依赖“傻钱”,而依赖真实世界风险管理需求。

- 设计与治理挑战

- 问题需不偏不倚、具体、可事后验证,并吸引足够诚实、多元且相关的参与者;否则就退化为“意见市场”并可能放大误导。

- 宽泛观点认为需要时间与配套生态(如 dID、声誉系统)的成熟。

- 宏观与风险担忧

- 传统对冲体系逐渐失灵,需要与 DeFi 融合的新工具;但担忧大玩家可能“人为做局”导致市场崩盘,企业承压甚至出清的系统性风险。

- 另有担忧:投资者绕过实体(如农户)直接在预测市场“下注”,可能挤出对实体经济的投资,带来负外部性。

- 其他零散观点

- 有人认为预测市场“自我沉迷、无聊”;也有人指出“它主要呈现情绪,但反应多基于现实”,本质仍是“预测”。

- 关于激励与行为:有用户提醒,应更多思考预测市场生成的激励与行为后果,而不只是盈利面。

总体脉络:讨论从“是否有社会价值”转向“如何让其健康化”。共识点包括:利息/收益承载、抵押设计、问题质量、反操纵与身份/声誉、对冲型真实需求的引入。分歧点集中在:是否依赖“傻钱”、是否会挤出实体投资、以及意见市场与预测市场的边界与用途。

以下是我对奥古斯丁《预测我们自身的灭亡》中最具说服力/趣味性观点的回应

首先说明几点:

A. 我存在偏见,预测市场的繁荣将使我获得经济利益

B. 奥古斯丁的文笔远胜于我,在此先行致歉

C. 我明白自己是在吹毛求疵,这种形式也不代表公平对话。如果奥古斯丁能回应我的一些观点,我会非常高兴

我的回复用绿色标注,其余文字皆非本人所写

X 上的@TomJrSr

预测我们自身的消亡

为了娱乐和利益而创造破坏社会稳定的诱因!

2025年8月17日

预测市场正迎来高光时刻。:D

Polymarket 的日交易量约为 3000 万美元。Kalshi 的规模与之相当, 近期刚完成 一轮估值达 20 亿美元的融资。在监管层面,美国证交会和商品期货交易委员会似乎已放弃限制 Kalshi 转型为体育博彩巨头的尝试,这让各州对体育博彩的监管形同虚设。事实上,预测市场正在崛起。博彩业整体亦是如此。这个世界正在加速堕落 。

至少在理论上,这有什么不好呢?罗宾·汉森等经济学家数十年来一直倡导预测市场。强有力的理论依据表明,它们能像金融市场那样高效准确地整合参与者的信息。谁不想要更精准的未来预测呢?

我想要。但预测市场给不了。如果这些市场发展到足够庞大,它们可能会毁掉我们的社会。

预测市场是糟糕的市场

优质市场的要素是什么?

若要探讨优质市场的构成,不妨观察现有的最佳范例:金融市场。最优秀、最高效的金融市场(如标普500指数期货或国债期货)具备若干共同特征:

- 标准化产品: 苹果公司(AAPL)的每一股股票(同一类别)都与其他同类股票完全相同。 这种可互换性 使得市场能够汇集流动性并提升效率。

- 众多参与者: 当市场参与者数量最大化时,市场运作最为高效。这样无论何时你希望交易,总能找到愿意接盘的对象。

- 交易成本低廉: 与几乎所有其他金融交易相比,在流动性强的金融市场进行交易的成本低得惊人。你可以用不到 10 美元的手续费买入价值 100 万美元的 SPY ETF。

这是效率与竞争的产物,而非潜在有效市场的固有特征。

参与者多样性: 当众多不同类型的机构有动力贡献各自的知识和理解时,市场就能形成有效价格。高频交易者、财报交易员、长期投资者——他们都贡献着各自的专业知识,都是市场良好运转的必要组成部分。

正是这最后的关键特性——参与者多样性,正是预测市场所极度匮乏的。 我们处于预测市场的极早期阶段,难道这些如今高效的市场不也曾缺乏多元参与者吗?多样性是高效金融市场逐渐显现的特性。

缺失的对冲者

金融市场之所以能有效运转(且运转良好),根本上在于不同参与者具有各异的风险偏好 。这个说法或许令人惊讶,毕竟我们都被教导说:当人们对交易产品的价值存在分歧时,市场才能良好运作。虽然这种观点确实推动了大量交易,但仅凭这种”信念分歧”假说几乎不会产生任何交易。不信的话可以去查查无交易定理 ,核心问题在于逆向选择。

即便我掌握某只证券的私有信息(比如它被低估),要建立头寸仍需跨越买卖价差。而愿意与我交易的对手方心知肚明 ,我进行交易的唯一理由就是掌握了该证券被低估的私有信息。因此他们会不断调整报价,直到我跨越价差与其交易变得无利可图。最终结果就是交易无法达成(或仅有极少量交易)。 这个观点没错,但仅考虑了交易双方当下的博弈,忽略了传统市场与预测市场的关键差异。首先,掌握私有信息的交易者缺乏交易动力。正如你所言,长期来看市场将难以维持流动性,最终只剩下掌握私有信息的参与者。其次,在事件型市场中,对于特定时间框架内的特定事件,可操作的私有信息总量存在上限。 理论上,在预测市场中,私人信息的负面影响应小于传统市场,这仅仅是因为信息量更少,从而带来更有效的长期定价,并且对其他市场参与者(对冲者)的阻碍也会更小。

但我们确实看到了大量交易!标普 500 指数期货(ES)每日交易额接近五千亿美元!但原因在于对冲。ES 交易量如此巨大,是因为人们用它进行对冲。他们在转移不愿承担的风险,并且非常乐意为市场提供的这项服务支付(小额)费用。正是这种行为催生了我们在金融市场中看到的所有交易。人们自愿进行负期望值交易,因为这些交易对他们具有正向效用 。更妙的是,这些交易对另一方也具有正向效用,因为双方的风险偏好不同。 说得好。尽管市场效率已经很高,但这确实是持续推动交易量的重要因素。不过,要形成一个高效市场,除了对冲之外还需要其他交易驱动因素,比如投机。你从何处入手?从对冲者开始?还是从投机者开始?是否存在在早期阶段就同时拥有大量对冲和投机交易的市场案例? 对冲交易是交易量的驱动因素,但其存在并非潜在有效市场的特征。 我 确实认为能够利用市场进行对冲的潜在参与方数量, 可以 作为判断该市场能否达到与 ES 相当效率水平的指标。

而预测市场缺失的恰恰是这些对冲者——那些具有异质性风险偏好的参与者。这背后存在两个结构性原因。

A. 我确信对冲行为已经存在,即便规模尚小。若认为近期没有多方为追求效用或 EG(预期收益)而放弃部分 EV(期望值),这种想法未免天真。只需看看 2024 年大选,想象下在经济、政治和社会层面可能受影响的群体数量。经时间基准调整后,2024 年大选的交易量已超过许多成熟传统金融市场的常规水平。难道我们要相信这些全是投机者?若真如此,根据你之前的论点,为何会出现如此巨量的交易?

B. 显然存在一些二元事件能够作为市场提供实质性的经济价值,几十年来(甚至几个世纪)各方一直试图通过高度相关但非完全关联的资产在传统市场中进行交易。通过二元事件合约,您可以为感兴趣方提供更廉价、更简单的对冲机会。我在下方列举了其中一部分。

C. 同样值得探讨的是:对冲行为中有多少是投机导致的?需要对冲的总风险敞口中,有多大比例源于投机?我猜这个数字不小。但在预测市场中,情况不必如此。企业、行业和个人通过其资产,持续地(无论是间接还是被迫地)暴露于现实世界事件的风险中。目前除了预测市场,他们缺乏廉价或简单的方式来对冲这些事件风险。随着市场参与者数量的增长,这些市场为他人提供的价值将不断提升,我们将见证所有成功金融市场中都存在的雪球效应。

预测市场是非此即彼的

预测市场的结果只有”是”或”否”两种可能。这种被称为”二元合约”的信息形式,其实早有先例。事实上,人们曾多次尝试过二元合约。但基本上每次尝试都以失败告终。据我观察,原因主要有两个:

- 这些合约几乎无法对冲,因此流动性提供者对其避之不及。流动性提供者总是力求将风险最小化。对于结算价为连续数值的合约,你几乎总能找到对冲工具(通常是衍生品结算所依据的标的证券)来规避风险。这使得提供流动性相对安全,因此参与的人更多。而二元合约则截然不同——假设市场价格在50%附近波动。如果你持有大量空头头寸,当结算结果为”是”时你将损失惨重,反之亦然。但你却束手无策,无法降低风险,只能听天由命。这意味着单一合约的流动性供给存在上限。唯一能做的就是在大量合约中各投入少量资金,指望大数定律最终能眷顾你。

事件合约本身就是底层资产。它们将被用于对冲事件合约衍生品的风险敞口,以及传统证券等其他领域产生的风险敞口。此外,认为没有人愿意收取一定溢价来为你转移风险的想法是愚蠢的——即便底层资产是事件本身。溢价可能相对较高,但这能超过对冲者提供的流动性激励吗?归根结底总得有人持有底层资产,但这并不意味着它无法对冲。

但还存在第二个更根本的问题:很难想象有哪些自然风险最适合用二元期权来对冲。也许我是政治任命官员,面临总统选举结果的风险。但即便如此,(a)这也是个很小的市场,(b)考虑到 K 街游说集团的存在,经济风险并不明显,(c)通过建立优质社交网络可能才是更好的对冲方式。我认为如果深入探究,在仔细审视下,二元期权用于对冲的所谓价值大部分或全部都会化为泡影。

A. 诚然,对你这位政治任命者而言,这个市场或许太小,但对于那个若你当选可能要多缴几百美元税款的普通人来说呢?所有市场都始于微末,以当前市场规模来预判其未来经济价值,这种做法从根本上就是错误的。

B. 你真的认为 K 街能从根本上让你完全规避政治失败的风险吗?除此之外,其经济影响将远超你政治生涯的范畴。

C. 也许在这个具体案例中你是对的,但仅仅因为它更好,并不意味着另一个就毫无用处。

值得注意的是,我们已有针对连续值预测市场的术语:现金结算期货。 这类期货以标的资产价格为基础,对潜在对冲者(其风险敞口并非源自投机行为)而言是吸引力较低/适用性较差的工具。为何对冲者不愿尽可能接近他们认定会影响自身头寸的实际事件呢?

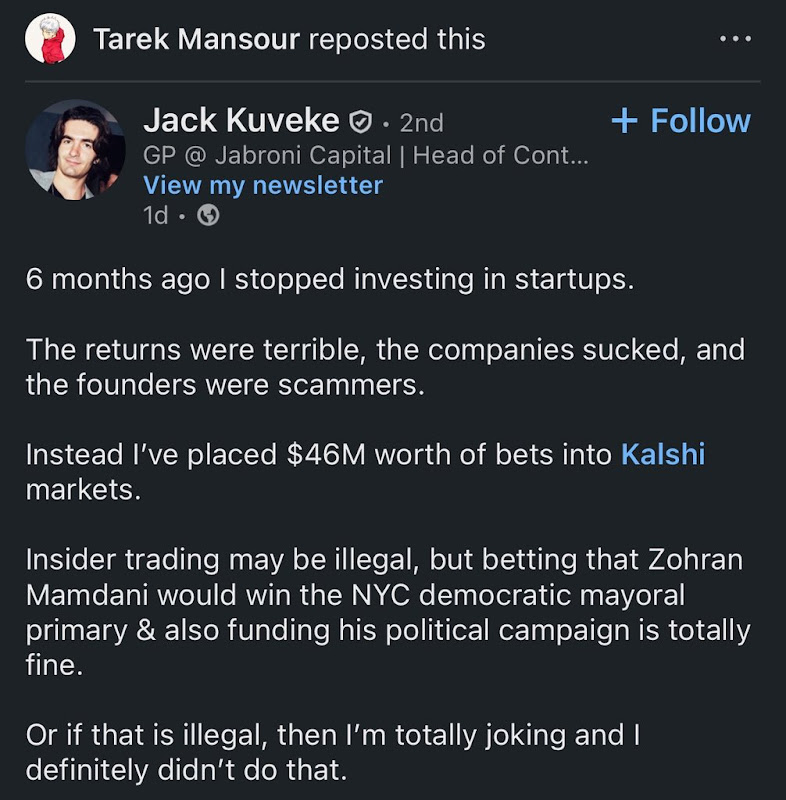

只顾自己

预测市场缺乏天然对冲者,这最终成为其致命弱点。市场中的每个人要么是噪音交易者(对”堕落赌徒”的礼貌说法),要么是精明玩家。前者终将耗尽资金,因此成熟的预测市场里充斥着风险偏好和目标相同的人群:通过交易赚钱。这又将我们带回到无交易定理。 我很难想象有多少实体是通过非投机手段积累 ES 风险敞口的。二元事件合约中存在更多非投机性风险敞口的案例,下面列举了一些。

预测市场维持运转的唯一方式,就是依靠愿意向精明玩家输钱的新赌徒。难怪 Kalshi、Polymarket 等平台都如此支持放松监管?毕竟真正的资金都锁在机构里:养老基金、共同基金等等。如果预测市场能为机构参与者创造价值,为何还要执着于吸引散户入场?答案显而易见。预测市场只有在持续供应”傻钱”时才能运作。 这种情况不会永远持续,随着市场扩张,更多参与者将受到激励进行交易。

市场具有反身性

我能听到你在说”好吧,但这只是你个人的观点。如果你错了呢?”

或许我确实错了。或许会出现我没想到的、天然适合预测市场的对冲者群体。但即便如此,预测市场依然有害。甚至可能危及我们当下享有的社会形态。根源就在于反身性。

我随口说说

农业生产者:降雨量、干旱、气温、霜冻日期

公用事业公司:月平均气温

主题公园:季节性天气对客流量的影响

航空公司:飓风频率、暴风雪

酒店业:自然灾害、游客数量

邮轮公司:旅行警告级别、疫情事件、热带风暴

零售连锁:消费者信心指数、旅游率

房地产开发商:利率公告,房屋销售数据

物流企业:全球航运费率、港口罢工影响、进出口数据

制药企业:FDA 审批/驳回事件、法规变更事件

保险公司:自然灾害、死亡人数、疫苗接种率

能源公司:欧佩克产量配额、制裁结果

国防承包商:国防预算批准、冲突结果、政治结果

想象试图以简单廉价的方式规避上述任何风险。在当今市场上,你根本无法做到这一点。实际上,有无数参与方需要对冲事件结果的风险,但目前却缺乏相应的对冲手段。

一个纯粹无干扰的预测市场

以太阳辐射预测市场为例。太阳活动随时间变化,太阳黑子活跃期辐射更强。有时太阳会长期处于低迷状态, 随之产生的影响 将反映在气候上。

因此交易关于太阳黑子数量是否超过某个阈值的预测市场或许具有意义。当太阳活动减弱导致天气异常时,农民可以通过这种方式对冲农作物价格风险。这个逻辑看起来合理。我选择这个看似冷门的例子是因为,据我所知,人类目前无法影响太阳活动。无论我们做什么——尤其是无论预测市场如何预测——太阳都会按照自身规律运行。关于太阳黑子的预测市场并不会因果性地影响实际黑子数量。

尾巴摇狗

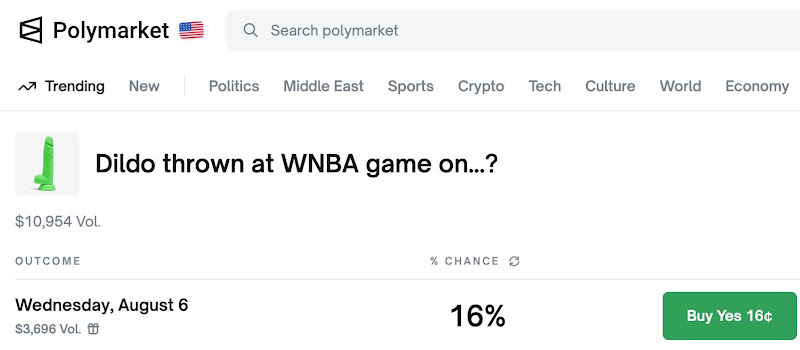

现在看看这条推文。

预测市场的主要卖点(除了易于赌博的论点外)在于它们是一种聚合信息的方式,并通过简单的自利动机形成真相探寻机制。但这种观点完全忽视了反身性。如果预测市场的存在直接影响了结果,那么它就不再是探寻真相的工具了。

当预测市场规模足够大时,其性质会从追求真相转变为追求同义反复。

预测市场本身的存在就会影响并扭曲其所预测的底层事件!再没有比下面这句话更贴切的描述了

例如,

- 假设存在一个预测市场:”候选人 X 是否会在九月前退出选举?”

- 作为大型交易者,若你大量做空”否”选项,这一信号可能影响媒体报道或捐助者信心,从而增减候选人 X 实际退选的概率。

- 此刻你的交易不仅传递信息,更在改变现实世界。

这会导致对自身不利的反向选择,

- 若交易推动的结果与你的押注相悖,你本质上就是掏钱扭曲事实的”愚蠢资金”;若交易推动的结果如你所愿,定价将偏离现实基础,市场将丧失实质经济价值

- 理性的市场参与者明白这一点,因此会避开那些参与行为会改变基本事实的市场

我们早已见识过这种现象

这并非新鲜事。在金融市场中,每当衍生品市场(在流动性、交易量等方面)规模超过其价值所依托的基础证券时,就会出现这种情况。对于现金结算的衍生品(预测市场本质上就属于此类)而言尤为如此。印度监管机构 SEBI 最近对 Jane Street 采取的行动就是明证——后者被指控 通过操纵标的股票市场来增加其持有的期权头寸利润。

预测市场中不仅可能出现同样的情况,这种操纵行为实际上还受到制度激励。

氛围经济

推特用户 @goodalexander 曾大量撰文论述他所谓的”分心经济”(我更倾向于称之为”氛围经济”)。

- 将”废话”定义为某件事真假与否无关紧要的状态。

- 将”氛围经济”定义为以用废话吸引公众注意力为核心经济价值的经济形态。

举个例子,乔·罗根说的是否属实并不重要。他说得越多,就越会”成真”——人们会信以为真并据此行事。显然,宾夕法尼亚大道1600号现任主人比谁都深谙此道。

回到预测市场。它们通过让参与者直接拥有这些市场情绪的经济利益,提供了一种去中介化的情绪/废话生成机制。现在请记住反身性原理。通过创造操纵概率的经济动机,只要这些情绪存在被操纵的可能性,它们实际上就可能成真。 这些市场同样会因反身性而自然消亡

一个具体案例

假设有个预测市场在交易”特朗普会参加2028年大选吗?”如果市场规模很小,这就是个纯粹的预测市场。它不会影响实际结果。

现在设想一个每日交易额达数十亿美元的预测市场。人们讨论它、思考它、寻找各种可能性。此时它已经变成一种群体情绪 。大量社会资源被调动来支持或反对这个命题。通过这种资源调配,反馈循环直接提高了那些罕见且可改变事件的发生概率。

同样地,极可能发生的事件会被降低概率。 这些力量难道不该在市场相遇并相互制衡吗?为何实现概率较低的交易方会天然比对手方更有动力去影响结果?

现在问问自己:这个过程对社会有益吗?我认为显然无益。因为社会本就是脆弱易碎之物。

- 搞砸一件事总比改善它容易得多。

这更像是一种世界观,而非专门与预测市场相关

- 负面事件的显著性(或称氛围感)天然能吸引更多关注。

确实如此,但同样正确的是,具有”负面”结果的事件通常对潜在受影响方会产生最直接的经济影响。想想内战与通用人工智能(AGI)的对比。内战将导致行业立即崩溃,而 AGI 需要数十年才能完全融入社会。这又回到了你最初的观点:破坏总比建设容易。

- 押注罕见事件将 发生的盈利潜力具有更高的上行空间。

因此,预测市场自然会更多地聚焦于”2030 年前是否会发生内战”这类问题,而非”我们能否在 2030 年前发现反重力技术”这类问题。 我同意,但基于刚才提到的相同原因,这类市场将为潜在对冲者提供更直接的经济价值。

因此,氛围(以及预测)市场将被那些消耗经济资源却无关紧要的事物(如体育)或对社会产生负面影响的结果所主导。

体育赛事也能吸引那些此前无法管理风险的对冲者。想想篮网队试图对冲尼克斯队赢得总决赛的风险,想想体育场试图对冲因球队表现不佳导致门票收入损失的风险,类似的潜在例子数不胜数。

但金融市场不已经是这样了吗?

不。

金融市场中的反身性(通常)带来的是正向外部效应,而非负面效应。人们将资金投入特斯拉或英伟达的行为,实际上为竞争对手创造了风险资本。新创意因此获得资金支持,技术进步得以实现,我们所有人的财富随之增长,市场效率也因此提升。

从某种程度上说,模因股现象或许是个例外。当金融市场被基于情绪的经济模式所占据时,这对市场和全球都是不利的。不过这个话题改日再议。

结论

- 预测市场很糟糕。它们的设计存在缺陷,会诱发不良动机。

- 但我们仍有时间将精灵收回瓶中。

- 那就行动起来吧。

预测市场为许多被忽视的实体提供了对冲机会,奖励那些对未来持有正确观点的人,并激励真相——而非虚幻的假象——在社会中传播。

相关文章